産後のケア | ママさんも自分を大事にしてください。

産後のケアは、出産後の身体と心理の変化に対処し、健康的な回復を促すために重要です。

身体の変化に対しては、腹部の引き締め、腰痛の予防・改善、体型戻し、傷跡のケアがあります。心理的な変化に対しては、産後うつの兆候と対処法、パートナーとのコミュニケーション、妊娠・出産体験の精神的なケアがあります。また、食事、運動、睡眠、性生活、授乳、子育て、パートナーへのサポートについても、正しい方法や注意点があります。

これらの情報を理解し、実践することで、産後の健康な回復と幸福な育児生活を送ることができます。

Ⅰ. 産後のケアの重要性

1. 産後の身体と心理の変化

産後は、妊娠や出産による身体的な変化に加えて、赤ちゃんの世話や育児による精神的な負担もあります。身体的な変化には体重の減少や胸の張り、下腹部の緩みなどがあります。心理的な変化には、産後うつや不安感などがあります。

2. 産後のケアが重要な理由

産後のケアは、母親自身の健康や子育てにも影響を与えます。適切なケアをしないと、産後うつや疲れ、体調不良などの問題が発生する可能性があります。また、子育てに必要な体力や気力を維持するためにも、産後のケアは欠かせません。

Ⅱ. 産後の身体の変化に対するケア方法

1. 腹部の引き締め方法

腹部の引き締めには、軽い運動や腹帯の着用、呼吸法などがあります。ただし、無理な運動は避け、ゆっくりとしたペースで行うようにしましょう。

2. 腰痛の予防・改善方法

腰痛の予防には、軽いストレッチや運動、正しい姿勢の保持などが有効です。また、授乳やおむつ替えなどで背中が痛くなることがあるので、適度な休憩も大切です。

3. 体型戻しのための運動方法

体型戻しのための運動には、ウォーキングや軽いストレッチ、プールなどがおすすめです。ただし、過度な運動は避け、自分のペースで行うようにしましょう。

4. 傷跡のケア方法

傷跡のケアには、保湿やマッサージ、シリコンシートの利用などがあります。ただし、傷が十分に治らないうちは、無理なマッサージや運動は避けるようにしましょう。

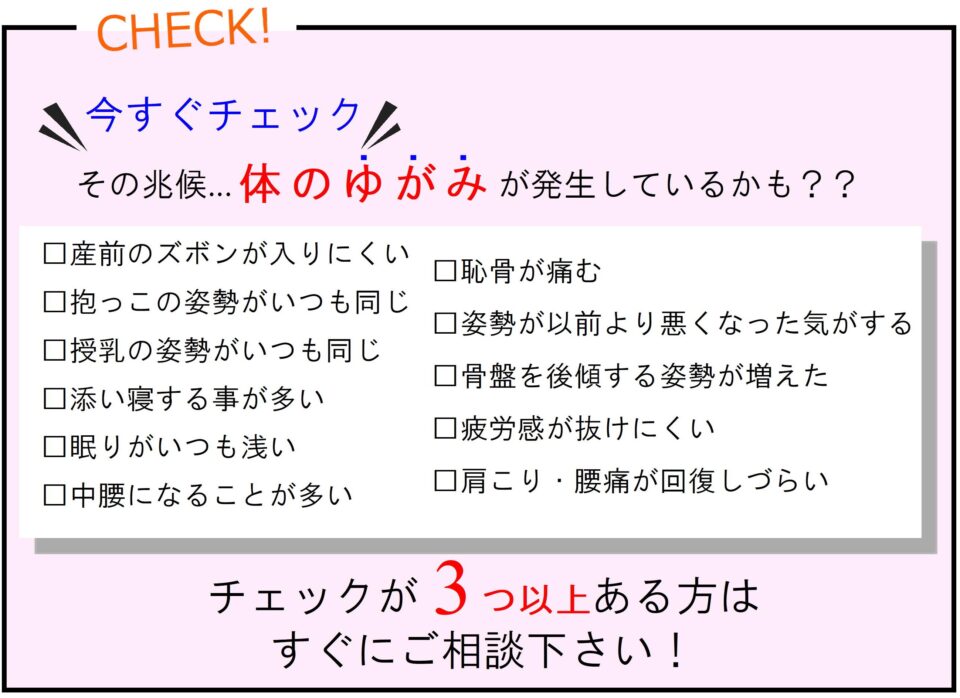

5. 整骨院による産後の骨盤矯正

産後の骨盤は開いたままの状態が続くことがあり、そのまま放置すると腰痛や尿漏れの原因になることがあります。整骨院での骨盤矯正により、骨盤を正しい位置に戻し、身体のバランスを整えることができます。ただし、産後すぐに行うのは 避け、1ヶ月程置いてから行うようにしましょう。

Ⅲ. 産後の心理的な変化に対するケア方法

産後には、体だけでなく心理面でも大きな変化が起こります。そのため、適切なケアが必要となります。

1. 産後うつの兆候と対処法

産後うつは、出産後1週間~2週間以降に発症する可能性のある病気で、羅病期間は数ヶ月また時に1年ぐらいまで及ぶことがあります。症状としては、悲しみや落ち込み、疲れやイライラ、不安感などの精神的なものもあれば、頭痛や倦怠感などの身体からくるものがあります。もし自分が産後うつの可能性があると感じた場合は、すぐに医師に相談しましょう。治療には、カウンセリングや抗うつ薬が用いられます。

2. パートナーとのコミュニケーションの重要性

産後は、子育てや家事に忙しくなることで、パートナーとのコミュニケーションが減ることがあります。しかし、パートナーとのコミュニケーションは、ストレスの軽減や支えにつながります。時間を作って話し合うことが大切です。

3. 妊娠・出産体験の精神的なケア方法

妊娠や出産は、身体的な変化だけでなく、精神的な負担も大きいものです。そのため、自分自身が妊娠や出産をどう感じ、どのように受け止めたかを話し合うことで、精神的なケアを行うことができます。また、カウンセリングやグループセラピーに参加することも有効です。

産後は、体だけでなく心理面でもケアが必要です。自分自身の気持ちをしっかりと把握し、パートナーや医師、カウンセラーと話し合うことが大切です。

Ⅳ. 産後の食事について

1. 母乳のための食事の注意点

母乳は、赤ちゃんにとって最も良い栄養源です。そのため、母乳育児中のママには、栄養バランスの良い食事が必要です。特に、タンパク質やカルシウム、鉄分、ビタミンB群などが必要なので、それらの栄養素を含む食材を積極的に摂るようにしましょう。また、乳製品や魚、肉、豆類など、タンパク質を豊富に含む食品を摂ることで、母乳の質を高めることができます。ただし、魚や肉を食べる際には、調理方法に注意し、加熱することで食中毒を予防しましょう。

2. 鉄分や栄養素の補給方法

産後は出産による負担や出血により、体内の鉄分が不足しがちです。そのため、鉄分の豊富な食品を積極的に摂ることが大切です。レバーやひじき、ほうれん草、豆類などが鉄分を多く含みます。また、産後は栄養バランスが崩れがちなため、栄養素のバランスを整えるためにも、野菜や果物、魚や肉など、バランスの良い食事を心がけましょう。

3. 母乳育児中のダイエット方法

産後のママにとって、体型戻しは大きな関心事の一つです。しかし、母乳育児中は、カロリー制限が必要なダイエットは避けるべきです。なぜなら、カロリー制限を行うと、栄養不足になるため、母乳の分泌量が減ってしまうことがあるからです。母乳育児中のダイエット方法としては、食事のバランスを整え、適度な運動を取り入れることが大切です。また、食事を3食しっかりと摂ることで、空腹感を抑えることもできます。

以上、産後の食事についてご紹介しました。産後の食事は、母乳育児中の方にとっては赤ちゃんの成長や健康にも関わる大切な要素です。栄養バランスの良い食事を心掛け、しっかりと栄養素を摂取することが大切です。

産後の食事については、専門家のアドバイスを参考にすることも重要です。産後の食事について不安を感じた場合は、かかりつけの医師や栄養士に相談してみましょう。

Ⅴ.産後の運動について

1. 産後におすすめの運動

出産後は、産前とは異なる体型や身体的な変化が起こります。また、身体的な変化によって、動きにくさや疲れが感じられることもあります。しかし、産後の適切な運動は、体調や心理面を整え、回復を促すことができます。

産後におすすめの運動としては、以下のものがあります。

- ウォーキング

ウォーキングは、産後すぐから始めることができる運動の一つです。軽い運動ながら、有酸素運動効果があり、血液循環を促進し、新陳代謝を活性化させます。最初は、短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。

- ヨガ

ヨガは、体調や心理面を整える効果があるため、産後におすすめの運動の一つです。特に、呼吸法を取り入れることで、リラックス効果が高まります。産後すぐから始めることができる、軽いストレッチなどのポーズから始めましょう。

- ピラティス

ピラティスは、腹筋や背筋を鍛えることができる運動の一つです。また、姿勢改善効果もあります。産後すぐから始めることができ、徐々に負荷を上げていくことで、体力や筋力を回復することができます。

2. 運動の始め方と注意点

産後に運動を始める場合、以下の点に注意して始めましょう。

① 医師と相談する

産後の運動は、出産方法や体調によって異なります。医師と相談し、運動開始のタイミングや適切な運動方法を確認することが大切です。

② 軽い運動から始める

産後すぐから、激しい運動をすることは避けましょう。最初は、軽い運動から始め、徐々に負荷を上げていくようにしましょう。

③ 疲れを感じたら休む

産後は体力が低下しているため、疲れを感じたら無理をせず、休息をとりましょう。無理をすると体調不良を引き起こす可能性があります。

④ 摂取カロリーに注意する

運動をすることで消費カロリーが増えます。母乳育児中の場合は、授乳量に応じて十分なカロリーを摂取することが必要です。

⑤ 水分補給を忘れずに

運動中は汗をかきやすく、脱水症状になりやすいため、水分補給を忘れないようにしましょう。

Ⅵ. 産後の睡眠について

産後の睡眠不足は、赤ちゃんの世話に追われるママにとってつらいものです。しかし、適切な睡眠は、身体的・精神的な健康維持に不可欠なため、できるだけ良質な睡眠をとることが重要です。

1. 産後の睡眠不足の原因と影響

産後の睡眠不足の主な原因は、授乳やおむつ替え、夜泣きなど、赤ちゃんの世話に追われることです。睡眠不足は、集中力や判断力の低下、イライラ、ストレス、免疫力の低下、うつ病の発症など、様々な影響を与えることが知られています。

2. 産後の睡眠の質を高める方法

産後の睡眠不足を解消するためには、以下のような方法があります。

① 昼寝をとる

赤ちゃんが寝ているときに、ママも一緒に寝ることで、睡眠時間を確保することができます。

② 就寝時間を早める

夜更かしを避け、できるだけ早めに就寝するように心がけましょう。

③ 睡眠環境を整える

寝室を暗く静かな空間にし、快適な寝具を用意することで、快適な睡眠環境を作ることができます。

④ ストレスを減らす

ストレスを感じたら、呼吸法やストレッチなどのリラックス法を取り入れることで、心身ともにリフレッシュすることができます。

3. 赤ちゃんとの共同睡眠のメリットとデメリット

赤ちゃんとの共同睡眠には、お互いの安心感を高める効果があります。赤ちゃんが病気や怖い夢などで泣き出した場合にもすぐに気づくことができ、対応が早くなります。しかし、共同睡眠は窒息の危険性があるため、安全面には十分に注意する必要があります。

また、母親の睡眠不足や、夜間の授乳などで睡眠の質が低下する場合もあるため、自分に合った睡眠スタイルを選ぶことが大切です。

Ⅶ. 産後の性生活について

出産後の女性は、体力や精神面での負担が大きく、性生活について不安を感じることもあります。ここでは、産後の性生活に関する注意点や準備方法、セックスレスの問題と解決方法について解説します。

1. 出産後の性生活の注意点

出産後、女性の体はまだ回復途中であり、無理な性行為は危険です。性交によって傷口が広がったり、感染症を引き起こす可能性があります。一般的に、出産後2週間から4週間は、性行為は控えた方が良いとされています。ただし、産後の経過や体調によっては、それ以上の期間が必要になることもあります。必ず医師の許可を得た上で、性行為を再開してください。

また、性行為中に痛みや不快感を感じる場合もあります。その場合は、相手に伝え、優しく対応してもらいましょう。性交時に、潤滑油を使用すると、痛みや不快感を軽減することができます。

2. 体調や心理的な準備の仕方

性行為を再開する前に、パートナーとコミュニケーションをとり、お互いの体調や気持ちを確認することが大切です。また、出産後は育児に追われることが多いため、セックスに対する興味が減退することもあります。その場合は、ストレスをためずに、パートナーとゆっくり相談していきましょう。

3. セックスレスの問題と解決方法

産後は、育児や家事に追われるため、パートナーとのセックスレスに陥るケースもあります。解決方法としては、お互いに気持ちを話し合い、コミュニケーションを重視することが大切です。また、赤ちゃんを寝かしつける時間帯など、お互いに負担が少ないタイミングを見つけて、時間を作ることも有効です。

以下に、産後の性生活に関する注意点や問題点を紹介します。

<身体的>

① 出血や傷跡の治りが不十分な場合、性行為を控える必要があります。傷跡の痛みが引かない場合や、出血が続いている場合は、必ず医師に相談しましょう。

② 産後は、性行為によって感染症を引き起こす可能性があります。特に、帝王切開などで傷口がある場合は、感染症のリスクが高まります。そのため、性行為前には必ず手洗いやアルコール消毒を行い、清潔な状態を保ちましょう。

③ 出産後は、恥骨結合がまだ固まっていないため、体位によっては痛みを感じる場合があります。そのため、痛みを感じるようならば、違う体位で行うか、性行為を控えるようにしましょう。

<精神的>

① 出産後はホルモンバランスが乱れるため、性欲が低下する場合があります。そのため、性行為に対する気持ちが前よりも冷静になることがあるかもしれません。この場合は、焦らず時間をかけて徐々に性生活を再開することが大切です。

② 産後は、育児に忙しく疲れやストレスがたまりがちです。そのため、性行為に対する興奮や集中力が低下することがあります。この場合は、パートナーとのコミュニケーションを大切にし、お互いに理解しあいながらゆっくりと再開するようにしましょう。

③ 産後は、セックスレスになることがあります。その原因は、様々な要因が考えられますが、特に育児ストレスが大きな要因となる場合がありますと言われています。この場合は、パートナーとのコミュニケーションを大切にし、お互いに協力しながら解決するようにしましょう。

以上のように、産後の性生活には注意が必要ですが、最も重要なのは、パートナーとのコミュニケーションを大切にし、お互いに理解し合い、相手の気持ちや体調を尊重する事です。もし産後の性生活に不安や問題を抱えている場合は、医師や助産師、カウンセラーに相談する事が大切です。専門家のアドバイスを受ける事で、安心して健康的な性生活を送ることができます。

Ⅷ. 産後の授乳について

産後には、母乳やミルクで赤ちゃんを育てることが一般的です。母乳は赤ちゃんにとって最も栄養価が高く、免疫力を高める効果もあるため、できる限り母乳で育てることが望ましいです。しかし、初めての授乳は母親にとって不安なことも多いかもしれません。ここでは、産後の授乳についてのポイントをご紹介します。

1. 授乳の正しい方法とポイント

母乳で育てる場合は、初めての授乳はできるだけ早く行うことが大切です。生まれたばかりの赤ちゃんは、母乳を欲して泣き出すことがあります。その際は、赤ちゃんの口元に自分の乳首を持っていき、乳首と唇を合わせて授乳を始めます。赤ちゃんが授乳しやすいよう、背中を軽く押し、体をしっかり支えるようにしましょう。

また、授乳の際は、左右のおっぱいを均等に使うように心がけましょう。片側のおっぱいを吸ったら、もう片方のおっぱいを吸わせます。授乳の時間は赤ちゃんによって異なりますが、通常は20~30分程度が目安となります。授乳後は、赤ちゃんを優しく抱き上げて、背中を叩いてあげると、おなかの中の空気を出しやすくなります。

2. 授乳中に気を付けるべきこと

授乳中には、母親が気を付けるべきポイントがあります。まずは、授乳前に手洗いをすることが大切です。また、授乳中にはおっぱいが張って痛くなることがあります。その場合は、授乳の前におっぱいを優しくマッサージしたり、温めたりすると緩和されます。逆に、おっぱいが柔らかくなりすぎてしまった場合は、冷やしたタオルを当てたり、バストケアグッズを使ってケアするとよいでしょう。

授乳中は、赤ちゃんが十分に吸えるように、姿勢にも注意が必要です。赤ちゃんを抱き上げる際は、背中を丸めず、胸を張って、腰を立てるようにします。また、授乳中は赤ちゃんの顔を見ながら、授乳がスムーズに進んでいるか確認しましょう。赤ちゃんが吸っている音が聞こえたり、のどを鳴らしている場合は、うまく吸えている証拠です。

母乳以外のミルクで育てる場合には、哺乳瓶を使います。哺乳瓶は消毒することが大切です、使い捨ての哺乳瓶を使う場合は、使い捨ての乳首(哺乳瓶の先端)を使いましょう。哺乳瓶での授乳は、おっぱいよりも早く吸えるため、授乳時間が短くても十分な栄養を摂取できます。

産後の授乳は、初めての経験で不安なことも多いかもしれませんが、トラブルが起こった場合は、専門家に相談することも重要です。以下に、授乳トラブルの解決方法をいくつかご紹介します。

3. 授乳トラブルの解決方法

① 授乳がうまくいかない場合

赤ちゃんが乳首を上手に吸えない場合は、乳首(哺乳瓶の先端)が適切な位置にあるか、乳首(哺乳瓶の先端)の形が適切であるか確認してみましょう。授乳前にゆっくり深呼吸をして、リラックスした状態で授乳を始めるようにしましょう。さらに、授乳のポジションを変える、あるいは、授乳中に赤ちゃんの頭を優しく動かしてあげると授乳がスムーズに進むことがあります。

② おっぱいが痛くなる場合

おっぱいが痛くなる原因としては、授乳時の姿勢や乳首の形(哺乳瓶の先端)が合わないことがあります。まずは、授乳時の姿勢を見直してみましょう。また、乳首が傷んでしまった場合は、母乳用の乳首クリームを使うと緩和されます。

③ 母乳が出にくい場合

母乳が出にくい場合は、母親がストレスを感じていたり、食事内容に問題がある場合があります。授乳前に深呼吸やストレッチをしてリラックスし、バランスの良い食事を心がけるようにしましょう。また、母乳をよく出すためには、赤ちゃんがよく吸うことが大切です。授乳回数を増やす、授乳の時間を長くするなどの対策を試してみましょう。

以上が、産後の授乳についてのポイントと、授乳トラブルの解決方法です。授乳は母親と赤ちゃんにとって大切な時間であり、赤ちゃんの成長にも大きく関わってきます。授乳については、赤ちゃんの状態をよく観察しながら、母親がリラックスした状態で行うことが重要です。

また、授乳トラブルが起きた場合は、すぐに専門家に相談することが必要です。母乳が十分に出ない場合は、栄養補助食品や搾乳器を使うことも考えられます。授乳中に痛みや不快感を感じる場合は、授乳の姿勢を調整することや、乳首ケアをすることで改善される場合もあります。

赤ちゃんの成長に合わせて、授乳方法や頻度も変えていくことが大切です。授乳は赤ちゃんとのコミュニケーションにもつながり、愛情の表現のひとつとしても重要な時間です。母親自身も授乳を楽しむことができるよう、しっかりとしたサポートが必要です。

Ⅸ. 産後の子育てについて

産後の子育ては新しい生活の始まりであり、素晴らしい体験でもあります。しかし、新しい親にとっては、育児ストレスによる感情的な負荷がかかることもあります。ここでは、育児ストレスを減らすために、注意すべきポイントについて説明します。

1. 育児ストレスの原因と対処法

育児ストレスの主な原因は、睡眠不足、新しい生活に適応することの難しさ、家事と仕事のバランスの取り方、赤ちゃんの健康に関する不安、パートナーとの関係性の変化などです。これらのストレスを軽減するためには、以下のような対処法があります。

- 家事や育児の負担を分担する

- 早寝早起きすることで十分な睡眠を確保する

- ストレスを発散するために趣味や友人との時間を作る

- 必要であればカウンセリングを受ける

2. 赤ちゃんとの接し方やコミュニケーションの方法

赤ちゃんとの接し方については、以下のポイントがあります。

- 赤ちゃんの表情や声、動きに注意を向け、コミュニケーションを図る

- 赤ちゃんの成長過程に合わせて、対応する方法を変える

- 外出先やベビーシッターの場合でも、赤ちゃんとの関係を維持するようにする

- 育児書や情報に惑わされず、自分たちの判断で育児を進める

3. 子育て中に気を付けるべきこと

子育て中に気を付けるべきことには、以下のようなものがあります。

- 育児において自分自身を犠牲にしないようにする

- 子どもの健康や安全には十分に気を付ける

- 家族の時間を大切にする

- ストレスをため込まないようにする

- パートナーとのコミュニケーションを大切にする

以上が産後の子育てについてのポイントです。新しい家族の生活には、多くの変化がありますが、親は赤ちゃんとの素晴らしい体験を楽しむことができます。

育児ストレスを減らすためには、対処法を活用しながら、赤ちゃんとのコミュニケーションを楽しむことが大切です。また、子育て中に注意すべきことを理解することも必要になってきます。親が健康的でストレスの少ない環境で子育てを進めることで、赤ちゃんにとっても健康的で幸福な成長の環境を提供することができます。

Ⅹ. 産後のパートナーへのサポートについて

産後のパートナーへのサポートは、母親だけでなく、赤ちゃんと家庭全体の健康を維持するためにも非常に重要です。産後の母親は体力的にも精神的にも疲れやすいため、パートナーがサポートすることで、母親の負担を軽減することができます。

1. 産後のパートナーの役割と重要性

産後のパートナーは、母親や赤ちゃんの世話を積極的に担うことが重要です。特に、母親が寝不足や疲労で体調を崩した場合には、パートナーが赤ちゃんのお世話を主に担当することも必要です。

また、パートナーは母親のストレスを軽減することも大切です。家事や育児を手伝うことで、母親がリラックスする時間を作ることができます。さらに、パートナーが母親を励まし、感情的なサポートを提供することも、母親の心の健康を保つ上で重要です。

2. 産後のパートナーへのサポート方法

産後のパートナーができるサポート方法は以下の通りです。

① 共に行う家事や育児

母親の負担を軽減するために、家事や育児を共にすることが大切です。赤ちゃんのお世話や授乳、おむつ替えなどを担当し、母親が休息できる時間を作ることが必要です。

② 食事

母親が栄養不足にならないように、パートナーは食事の準備や食材の買い出しを手伝うことができます。また、母乳育児をしている場合は、母親の食事にも注意が必要です。パートナーは栄養価の高い食材や水分補給に気を配ることも大切です。

③ 身体的なサポート

産後は母親の身体的な負担が大きく、体調が崩れることもあります。パートナーはマッサージやストレッチ、リラックスするための時間を作ることで、母親の身体的なサポートをすることができます。

④ 感情的なサポート

産後はホルモンバランスが崩れることもあり、母親の感情も不安定になることがあります。パートナーは母親の話し相手になったり、励ましたりすることで、感情的なサポートをすることができます。

3. パートナー同士のコミュニケーション方法

産後のパートナー同士が上手にコミュニケーションを取ることも重要です。そのためには、以下の方法があります。

① 話し合い

パートナー同士で、産後の生活や育児について話し合うことで、お互いの意見や考えを共有し、協力することができます。定期的に時間を作って話し合いをすることが大切です。

② 感謝の気持ちを示す

パートナー同士で、お互いの手伝いや支え合いに感謝の気持ちを示すことで、絆を深めることができます。日頃の些細な言葉や行動でも、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

③ 休息を取る

産後は忙しく、ストレスがたまりやすい時期です。パートナー同士交代で休息を取ることで、お互いの負担を減らすことができます。

産後のパートナーへのサポートは、母親や赤ちゃんの健康にとって重要な役割を果たします。パートナー同士で協力し、上手にコミュニケーションを取ることで、家庭全体が健康で幸せな生活を送ることができます。

–お読みいただきありがとうございます-

産後のケアは、女性にとって非常に重要です。出産後の身体や心理の変化は、個人差はあるものの、誰にでも起こりうるものです。そのため、産後の適切なケアをすることで、女性の身体と心理の健康を保つことが必要です。

特に、産後の骨盤矯正は非常に重要なケアの一つです。当院のブログでは、産後の骨盤矯正について詳しく紹介しているものがあります。産後の骨盤矯正について興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

今回は、産後のママさんを応援する上で役立つと思われる情報を含めました。授乳や食事、産後の性生活については、専門家の文献を参考に執筆しました。また、「心理」に関する部分については、臨床心理専門の大学教員である清水亜紀子先生にご協力いただきました。

ただ、産後のケアについては、個人差が大きいことも事実です。そのため、自分自身の身体や心理の変化をよく観察し、必要に応じて医師や専門家に相談することが重要です。

さらに、産後の子育てについても、ストレスがたまることもあるでしょう。育児ストレスを軽減する方法や、周りのサポートを受けることも、産後のママにとって大切なことです。産後のケアには、様々な方法がありますが、自分自身に合った方法を見つけて、健康で幸せな産後期間を過ごしていただきたいと思います。最後に、産後のママさんたちが健康で幸せに過ごせるよう、今回のブログが少しでも役に立つことを願っております。

オススメ施術

当院のご案内・アクセス

関目駅、野江駅、関目成育駅から通いやすくて便利!

| 院名 | すこやか整骨院 |

|---|---|

| 住所 | 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目3丁目12-29 |

| TEL | 06-6930-5999 |

アクセス

ライフ関目店近く

関目駅、野江駅(京阪本線)、関目成育駅(大阪市営地下鉄)から徒歩5~8分

※お車でお越しの場合、近くにコインパーキングがあります

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 8:30~13:00 | × |

| 16:00~20:00 (20:00最終受付) |

● | ● | ● | ● | ● | × | × |

当院ではご予約のお客様を優先させていただいております。

事前にご予約いただきますと、スムーズに施術を行うことができますので、ぜひお電話かインターネット予約でご予約いただき、ご来院くださいませ。